川内かまぼこの特徴・歴史

出典「川内浦の蒲鉾(川淵 龍)」「平戸城民俗資料館」など

はじめに

平戸市の北東端に架した平戸大橋から、島の東海岸線を南下すること4kmあまり。そこは、かつて、白砂青松と詩われた千里ケ浜、やがて穏やかな入り江を半周しながら連なった川内浦の家並みに出会う。

その昔、深く湾入したこの海は皇大神社の石段をあらい、新田 (字白岩)ー帯の広大な干潟をうるおしていたという。

現在の戸数158、人口630余。この川内浦を産地とする、市の代表的な土産物に、エソを主要原料とした水産加工食品の蒲鉾がある。

とりわけ、その製法にまつわる起源、由来など特筆すべき歴史的資料は望めないが、明治・大正期における作業形態をレポートしながら地域産業の一端をさぐり、そして終わりに発達過程の経緯とその背景に思いをめぐらせてみたい。

エソ釣り

エソは熱帯から温帯の湾内外の比較的浅い海底に棲息しイワシ類の小魚、エビ、タコ、イカなどを主に早朝集中して食べる。昼間は砂の中にひそみ遊泳する魚を襲う。成長すると体長50cmほどになり春~夏にかけて産卵する。(原色ワイド図鑑巻5)

川内浦に伝わる蒲鉾作りは、古くからこのエソ (マエソ、ウルメエソ、アナエソ)をカナギ、カタクチなどのイワシ類を餌にして釣獲し原料としてきた。

中野村郷土史には「比魚は大一尺五寸に至り近海に産す、やや浅き泥底に棲き、性貧食にして餌を選ばず能く啄むを以って擬餌鈎にて容易に釣ることを得る。4、5月の候産卵し夏秋の間に浅所に居る。一故に通常、鰕(蝦)・鰯・泥鰌等を餌として釣る。蒲鉾とし て甚だ美味なり、川内蒲鉾は多くは之を原料として製す。年産額壱万円に達することあり」 (大正6年調べ)さらに、明治30年頃、四国方面の漁業者が川内湾に立ち寄った際、初めて擬似餌釣りを伝え、以降漁獲量が倍増し製品の増加をもたらしたと同書にいう。

ー方、地元での一説に当時漁家で旅館を兼ね営んだ友倉氏が、その創始であると伝えるが、おそらく先きの漁業者が当家に宿泊したおり、いちはやくその漁法を採用して効奏。その豊富な原料魚をもとにして、商品の増大化に貢献し、同地における家内制加工業務の成立期のさきがけをなしたものとおもわれる。

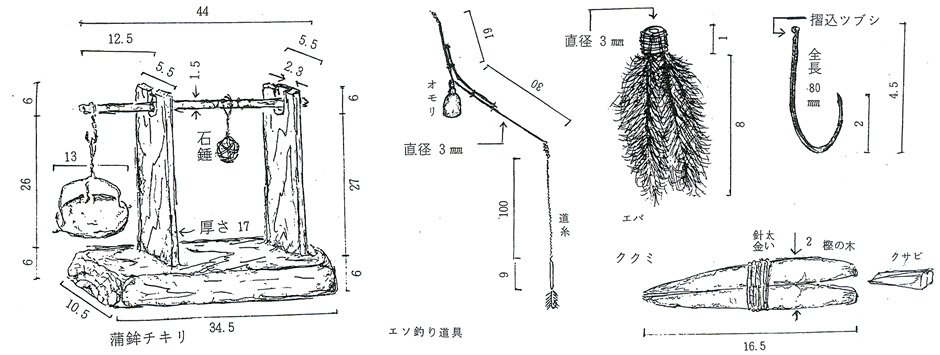

以下、複製漁具の実見と聞き取り調査にもとづいて、明治・大正期に使用した同漁具、その漁法等について概略報告したい。

道糸となる釣糸は本来、渋染めのマガイを用いるのであるがかなり高価なためか、大半は麻製を使っている。これは緒を紡車で撚り合わせた、主に二子撚りの簡素なもので約30尋ほどの長さがある。沈子は釣鐘型の鉛錘で200~300匁 (1kg内外) の重量があり、その頂部に付した掛金の孔に全長50cmあまりの太い線金を貫通し、途中、一回捻って弓状に、即ち片天科とする。

先糸の三尺ほどは道糸同様の緒糸でその末端わずかにマスジと称して、半透明な天蚕糸を使用した。マスジは全長20cmほどを輪状に折り返して鈎に結ぶ。

鈎は全長8cmで軸が長く、播磨製に例えれば、海鰻釣カケマへ型に近似。勿論これはエソの有する鋭利な歯に対処したためでカエシからアブまで垂直線上でとらえれば軸45cmに 対しマゲ20mの割合に作ってある。

エバは本来餌料 (エサ)そのものの意であるが、ここでは和鶏の鳥羽でこしらえた擬餌を称す。最良とする鳥羽は牡鶏の腰部にある細長いもの或いは赤毛鶏の首部のものと言い、また白羽は染粉で赤、黄などの鮮色に、白黒のキジ羽はそのまま用いるなど種々多様。しかし、先端の細長い箇所を利用する点はいずれも共通している。その鳥羽を括り付ける小さな筒は九州などの暖地一帯に棲息するへゴ(へゴ科の木性シダ類)茎部でこれに4~5 枚を赤糸で縛り付ける。茎の芯部は採取後1~2日は放置すると簡単に指先で抜き取れるので、その細い孔穴にマスジを通して鈎を擬装する。

一回の出漁時にこのエバ50個ほど常備しておかないとすぐ喰い切られてしまう。前述のマスジを輪状に折り返して鈎に結合したのは、このエバの交換をたやすくさせるためである。また、沈子の作製は地掘り (土壌に直掘り)のほか、桝の中に施した砂型に鉛を溶かして流し込んだ。型出しした鉛錘は潮流の抵抗を考慮、金槌で丸みを付しながら叩き固めた。

和船は、全長5、6尋、2丁櫓、3、4桁のスイシボ (推進帆)を装備した乗員2~3人用で、なかには北部地区西岸の薄香長縄船のアガリを転用。操船中、真風をうけての走航行時にはヒャー舵(艫舵:ともかじ)、釣獲時の小廻りなどでは風圧による急速な船体の移動を抑えるため縦舵(たてかじ)に差替えた。方位はいったん風上に登って帆向きを転じ、ジグザグにそしてゆるやかに風下に向かう。この昇降反復の間、釣り糸を海底に達して後、数尋手繰ってはまた降ろし、席々に船を移動させながら立ち釣りするのである。大方の海底は比較的水深の浅い砂泥地であるため降下した沈子が砂塵を巻きあげ、あたかも小魚 (擬餌) がその中を揺れ動くようになろう。

こうして、エバの揺曳するさまを見ると、漁法上単なる手釣り漁ではなく底曳きの、むしろ曳縄漁の形態に極めて近いことがわかる。このエソ漁を地元川内浦の古老たちが、ままエソヒキと呼称しているところからも、やはり同漁法の範疇で捉えた方が妥当かと思う。

主な三漁場

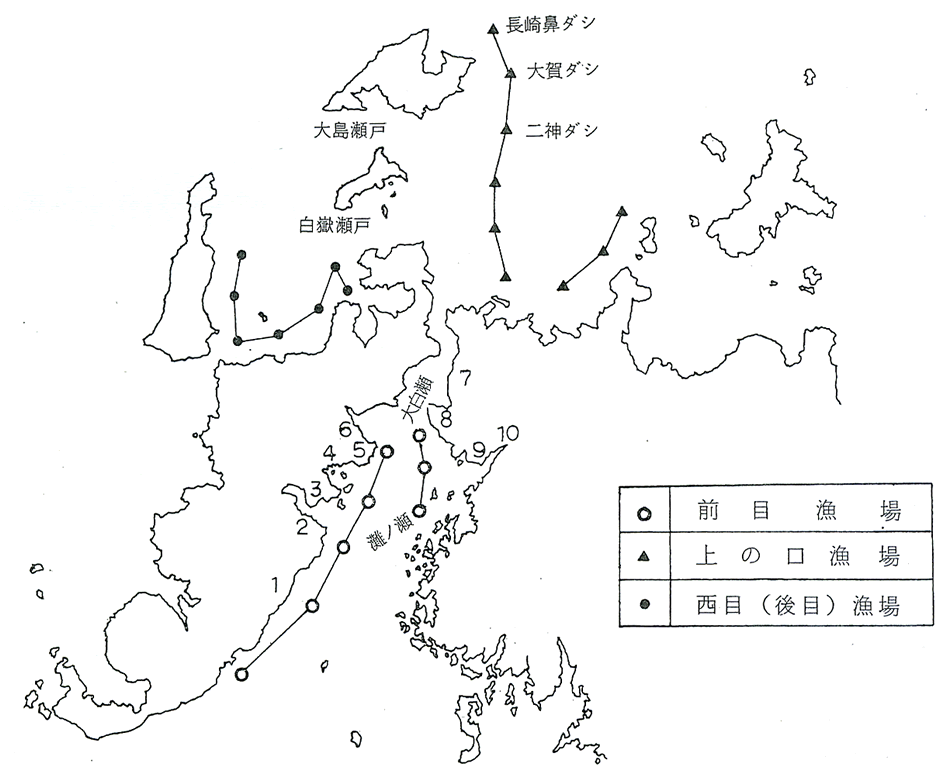

漁場は川内湾に面した本島東岸の「前目」、平戸海峡北東部の「上の口」、そして古江湾から生月東岸沿いにかける「西目」の三つの海域に位置する。

明治・大正期には厳冬期を除き、年間通してよく釣れたと言うが、殊に八十八夜から秋期を最盛期とした。概ね春はマエソが多く、秋にはアナエソ、ウルメエソの全長二尺を超える大物が釣れた。

前目漁場

対岸の外目沖から大白瀬、灘の瀬へと北九十九島に向かう本土側と、千里ケ浜から京崎鼻、神鳥、白?鼻、大川原、そして、坊山崎へと平戸本島を南下する二つの漁場があった。いずれも瀬戸内の比較的穏やかな海域のうえ、本浦よりさほど遠くない位置にあるため、少々のシケに拘わらず出漁できた。

上の口漁場

川内湾より海上約7km北上して渦巻く平戸瀬戸を抜け、釜田沖の横島から星鹿の津崎水道に向かう東路。一方の北路は分岐せず、そのまま北進して大島の大賀鼻や長崎鼻ダシに至る。いずれも櫓遭いで平戸瀬戸一往復が課せられている。そこでは、瀬戸の地形、海底の様子、時季による風位・風力など委細熟知して、刻々と変況しながら複雑に絡み合う特異な潮流に対処せねばならなかった。

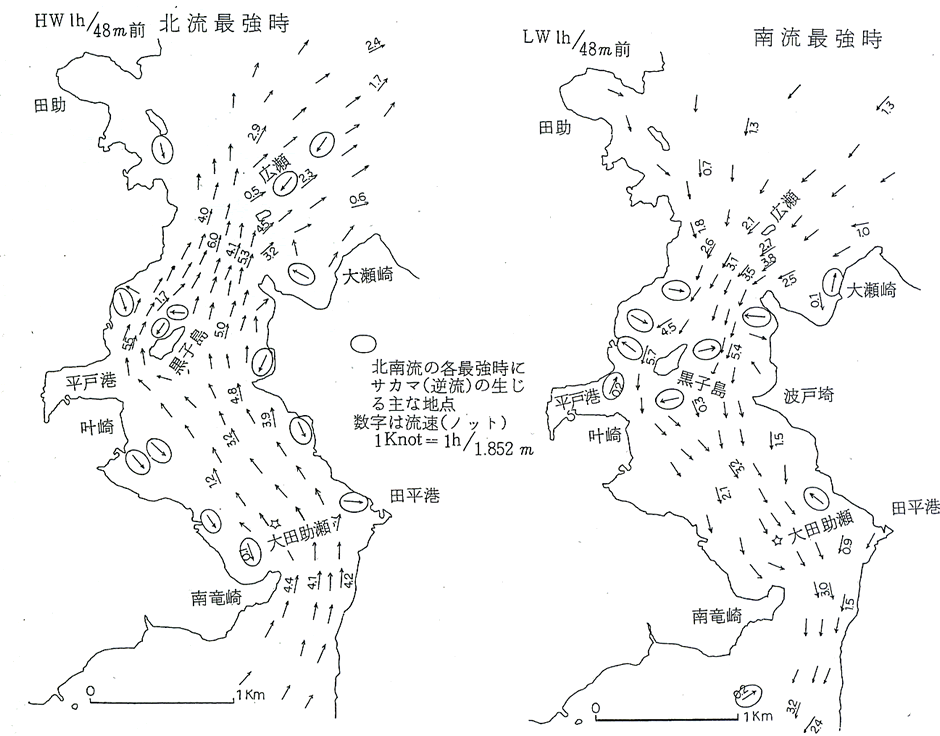

特に流れの速い場所は広瀬、黒子島、南竜崎の近辺で、北流最強時(田助湾の場合...満潮1時間48分前) における、広瀬を通過する潮は6ノットを超える。しかし、この時刻に生じる微かな逆流を、サカマ (逆巻)と称して、やむをえず同刻の通航時には、うまくこれを利用。ところが、サカマは岸際の浅瀬や点在する岩礁付近に多発するため、操船は 危険度を増す。尚潮流は約3時間後には、謂ゆる潮どまりと言われる時点後、転流し始め6時間後には完全に逆流する。

西目漁場

この漁場は、あらかじめ本拠地である川内湾から、平戸島最北端の白岳瀬戸を経て古江湾に入り、新田や葦ケ浦などに廻船、繋留しておかなければならない。

あとは毎朝夜明けより沖箱、弁当などをバラに荷負って本浦の家宅を出発し、古江湾までの道程り一里余りを速足。その往路は時間的な制約から山越えの道を選び、神屋敷、黒岩を経て宇土の池付近を通過、木引川沿いに畔道を降り高園の祠に至る。この最短コースでさえ、到着後古江湾外に漕ぎ出すまで、たっぶり2時間は労したという。めざす漁場は薄香湾沖から須草浦、主師・白石の沖、中江の島そして生月東岸は山見崎から名残崎一帯に達する。

さて、豊漁時にはバラ二杯(約30kg) をオウコで担ぎ帰路についた。復路は漁獲物の運搬上、平坦コース即ち葦ケ浦、下中野、神曽根川の上流を渡って白岩に至る廻り道を延々ともどっていった。

なお、上記三つの漁場選択は、それぞれ個人的理由で相違する。

季節による区分を例にとれば、春~夏を前目、夏~秋を西目に出漁すると言った具合である。また、西目や上の口での操漁は当時の櫓漕ぎ操船の場合、かなりの遠隔地に位置するので、大変な労力を費やす結果となり、その条件に耐え得る個人的な体力の強度が、問われもしたのであった。勿論、漁獲したエソは即日摺り下ろして処理しなければならない。そのため、おそくとも夕刻には家宅に戻り家族総員で摺身に励んだのである。

エソさばきから蒲鉾すり

魚体をひらき、摺身にしてスボ巻きし、蒸し上げて蒲鉾にする一連の加工工程は、家族総出の手作業であった。まだ、ミンチ (回転式の手動摺り潰し機)のなかった明治期には包丁でさばいたばかりのエソを、一匹宛手頃な摺子木や包丁の背部を利用して軽く叩き潰した後、手掴みで骨を除き、最後に魚肉を包丁ですき取る。また、魚体の水洗いについて一部臓ふを排除するときの外、あまり必要とはしなかったと言う。

また、ミンチが普及しはじめたのは大正初期のことで、これによって手摺りの労力が半減したのは言うまでもなく、ここでは鉢摺り前の荒摺りに適用された。

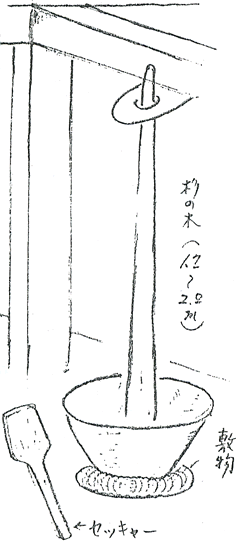

さて、使用の摺り鉢は直径40~50cmの大型で、作業中に移動せぬよう藁芯の外周を藁縄で蝶旋状に巻き固めた、円輪の敷物をする。杉などの軽い物を適材とした摺子木は、床面から天井の梁に達する長モノで、中には途中に竹竿を継いで、一層軽減をはかるなどの工夫もみられる。一方、天井の梁には、摺子木の上端を安置するための穴板を釘付ける。

概して摺り身の工程は、長時間かけて何度も繰り返すために夜間作業となり、長い摺子木にもたれたまま、疲れ果てて寝込むことが度々あったと聞いたこともある。また、親子して向かい合い一本の摺子木を2人でまわす有様は普段よく見慣れた光景でもあった。

次いで、摺り身に混入する添加物である。当初は、豆腐と澱粉程度の少類で補い、最後に食塩で味をひきしめた。

科学調味料は大正初めごろから普及しはじめ、其節、仲買い業者が同浦を訪れて直売したり、鶏卵の卵白を旧平戸町のカステラなどを作っている菓子製造業者から買い付けて混入するなど家中密かに美味を競い合った。また、エソのほかに原料とした魚種には、初秋のアゴ、冬期の鰯、鯵、アナゴなどそれぞれの漁期に応じて様々に活用している。更に鰯の背部の赤身を集めて加工するチア (血合い)蒲鉾や、鰯などの小魚を骨ごと無調理のまま叩き潰して摺り上げたガンジリ(丸摺り?)蒲鉾と称する自家消費用もある。

スボ付け作業

摺り鉢での工程を終えた摺り身はセッキャー(切匙:せっかい - 摺鉢に付着した摺身をすくい取る板朽子) を用いて大皿に盛り上げ、作業台の上で下記の作業に移る。

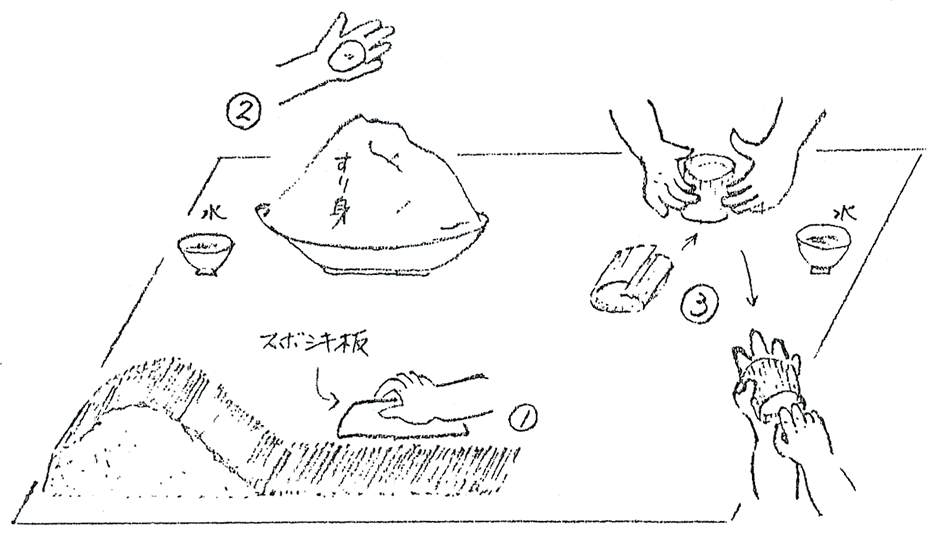

- スボシキ - 山型に積み上げたスボを蒲鉾一本分宛取り崩し、スボシキ板を用いて平面に隙間なく並べる。

- ベタベタとコカセ - 手のひらで適量大に丸められた摺身を、予め並べられたスボの上にコロコロと転がす。

- コグチトリ - 概ねスボ付けされた蒲鉾をきちんと整形する作業で、主に両口縁部の摺身をワラスボにしっかり固着させる。

ここでの作業員数は、最少三人が各々上記の配置について流れ作業となるが、通常家族中がこれに加わり、残りの者は主にコグチドリ作業に就く。

勿論これらの作業はそれぞれに連係されているので、能率を上げるには呼吸の合った互いの動作と、長年の習練によって培われた指先の手際良さが肝要となる。

釜ゆでから蒸篭むし

明治・大正期の蒲鉾は百匁蒲鉾とも呼ばれ、その名称通り375gの大型が一般的であった。これを明治末頃には、一本当たりの商品価格5銭ほどで販売したという。

さて当初、蒸篭を使って蒸し上げる本来の製法が当地において充分に普及しておらず、そこでは、スボ付け作業を終えた蒲鉾は、シュロの葉を細かくさいた繊維で縛ってから釜ゆでする方法を多く用いていた。

この繊維は、熱湯をくぐる間に摺身とワラスボが分離するのを防ぐためである。また、この際、青松葉を摺身に刺込んでおいて、その黄色に変色する度合いによってゆで加減を判別した。大正期にかかる頃には、ようやく大部分が蒸篭に切り換えられ、その一箱に計10本ほどの蒲鉾を二列に並べ6、7段積み重ねて蒸すようになる。蒸し加減は、セイロ最上段の口縁部四隅に青松葉を挟み置き、同じく判別した。

このようにして、昭和にかかる頃には次第に製品の需要も伸び、従来の大型から、小型で手軽な商品が流行しはじめた。

つまり今日、一般的に出回っている標準型を一本付け、このほか一本半付け、二本半付けなど摺身の質量に応じて単位が規格され、中でも祝事、年中行事などには二本付けの大型を主に注文によって一括製造するほどであった。

ところで、摺身を計量するチキリ (杠秤) にはことさら機知に富んだ浦人の創造性が窺える。すでに、ちょっとした商家などには検定済みの立派な皿秤りが店先に置かれていたが、八百屋や魚屋ことに行商者の間では、竿と分銅を用いる古来の天秤バカリを常用した。

ところが、丸められたエソの摺身を逐一計量する際、この天秤は、まことに不便で用をなさない。そこで考案された専用のハカリが、図版のそれである。アルミ製の受け皿、横竿、木組みの台部などすべて手作りで整えたところで、小さな200g位の分銅を基にして石を縛って吊り下げ、その衝点を同量とした。即ち、この石錘そのものが分銅の代役をなし、その天秤棒には前述の質量による単位を目盛として刻み込むのである。

一方、釜戸の燃料や蒸篭の容量を戦前・戦後に区分比較してみると下表の如くなる。

| 燃料 | セイロ一箱における | セイロ段数 | 蒸し上げ時間 | |

|---|---|---|---|---|

| 明治・大正から | マテバシイの薪 | 10~12本を2列に | 6~8段 | 初回50分~1時間、次回より30分 |

| 昭和30年頃から | 石油バーナー | 20~22本を3列に | 10~13段 | 15分程度 |

薪を燃料としていたころの蒸し作業は湯気が熱するまでの炊き出しに時間を要している。なお今日、機械化された大型の電気蒸器を使用する業者の話しでは、プラスチック容器のセイロ60箱分が一度に25分間で蒸し上がると言う。

ともあれ、戦後は石油バーナーの急速な普及によって勢い能率が上がり、製品の増加を 促して食糧難の需要にこたえ、やがて冷凍魚の時代をむかえるのである。

ワラスボの入手

摺身を簀巻くワラスボの素材は小麦の禾稈すなわちコムギワラで、これは単に型崩れを防ぐために外面を装うだけでなく、温湿による防腐・防臭を策り、さらに甘味・風味などを程よく醸して調和させるに効用があった。

また、これらが今日、スボを駆逐して大半を占めてしまったナイロン製ストローとの伏匿的な相違点でもある。

一方、スボの語意は千歯などの歯にかけて、穂をすき落としたもの、即ち梳髪、梳毛の語法同様、杭穂のなまったものであろう。

さて、このスボの入手も重要な仕事の一つである。太めで節目がとおく、色白のワラを索めて船を漕ぎ、水垂の小麦畑から宝亀、神鳥、大川原、更に本土側は外目、深川、末橘などまで獲りに行った。

当時はこのワラスボを、金銭で買入れることはまれで、?年5、6月の刈り入れ期になると農家の手伝いに赴き、その労力と引き換えに貰い受けることが多かった。

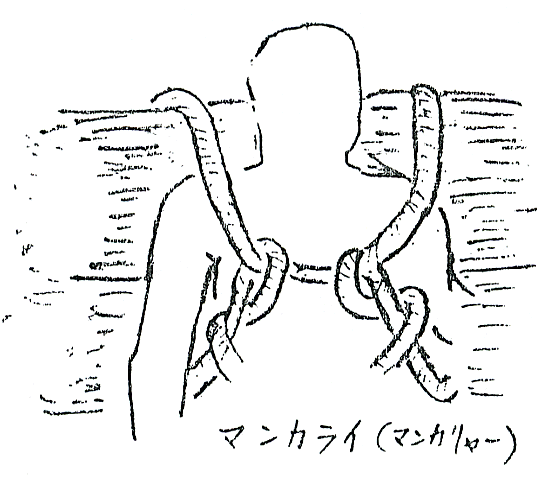

ほとんどの畑地は傾斜面から山合いまで棚地が迫り、その場で脱穀した小麦藁の小束30束程を一括りにして二段に積み重ねマンカライ (笈などを使わず、縄一本で背負う) にて船まで運んだ。

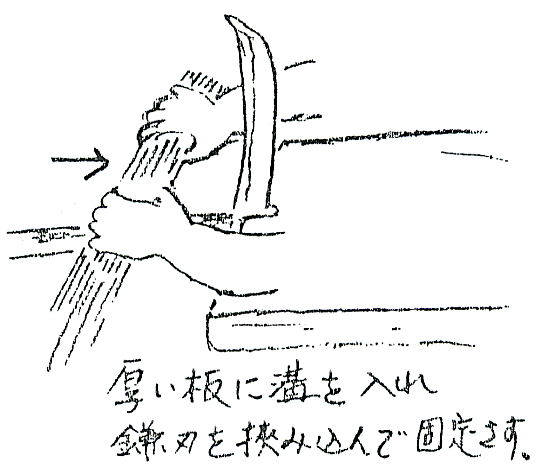

持ち帰ったワラは小束を扇状に開き、浦の路上に敷きならべて天日で乾燥、屋根裏などに格納後は使用に応じて小出しし、一本ずつ袴 (茎を覆い包む皮) を取り除き、台上に固定した草刈りの鎌を用いて使用の寸法に切断する。単純ではあるが手間を要するこの作業は、主に老人・子供たちの日課とされていたものである。

まとめ

人間が食生活を営む過程において、とくに日本人と魚との関わりは悠久の昔に遡るであろう。その加工品である蒲鉾についても、潰した魚肉を凝結せる澱粉質植物などの添加物、また素焼き、湯沸き、あるいは蒸し上げにしろその素朴な製法を知覚し得れば、これまた追従する起源の歴史をたどると考えねばならない。

近年多く出土する土器製の甑(蒸篭の祖型)の使用は鍋釜などで煮る炊飲法より古い調理法といわれていることも、一層興味深く同加工食品の歴史をより古く、また思いのほか洗練されたその手法をもほうふつとさせる。伝説中に神功皇后が生田の社で魚肉をすり、鉾先に付けて焼、食されたとか或いは平安時代にはすでにかまぼこの名称が見られ、室町末期には本膳の吸い物、煮物などに調理されて広く普及。また形状が蒲の穂先に似ているところから蒲穂子と表し、竹輪のそれに例えるなど様々に書き語られている。

さて、ここでは蒲鉾そのものの歴史的な起源・変遷はさておき、川内浦と言う平戸島内の小漁村に伝わった製造工程、そして原料魚の釣獲法を中心としてレポートしてきた。

本浦のみならず島内各地の漁村、あるいは度島、大島などの近隣嶋嶼においてもエソを原料とした蒲鉾の製造法は古くから知られており、おそらく、その起源は叙上の推論と大差ないであろう。

しかし、少しずつ島内外の市場に商品として出回り、ささやかではあったが食品加工産業としての営みに増加の傾向が生じたのは、明治も後期以後である。

つまり川内浦以外の漁村では、さほど商品化の発達過程を見ないまま、ある者は閉ざされてもとの自家消費用食品としての作業に帰着してしまったのであった。

それでは、なぜ本浦だけが生き残って川内蒲鉢の名を広め、副業そして生業へと進展しえたのであろうか。

まず第一の理由に、川内浦に面する自然的環境をあげたい。川内湾という砂泥地の奥深い穏やかな良港が、かつての好漁場であり、そこには関西、瀬戸内海はじめ各地の漁業者が頻繁に入・寄港して漁法・製法等の新しい技法を提供したことであろう。例えば、淡路島の知人から、擬餌に用いる鳥羽などを取り寄せた地元の漁師達もいたのである。

第二に新漁場の開拓がある。これまで価値の低かったエソが商品として充分に役立つとなれば、第二、第三の資源を求めて西目、上の口への出漁は是否もなかった。勿論そこには古くから近海の事情に通じた、浦人の知識累積が基盤にあったにちがいないが、これまで同北部地区における、たとえば幸ノ浦の潜水漁や、薄香のタイ延縄漁と言った漁獲物自体に高い商品価値を有する純漁村、つまり専門的な漁労集団ではなかったことが反映してその副次産業である水産加工食品業への転向を一層促進したものと思える。

第三は販路拡張と、そのたくましき販売力である。察しの通り漁師のオカミが、近郷近在の農家から島内の主要消費地である旧平戸町までリヤカーを引き、あるいはオウコに背負い行商人として売り捌くのである。島外は県北随一の都会である佐世保へ、ことに戦中・戦後は、海軍橋周辺に陣取れば、忽ち売り尽くすほどだったと言う。また最近まで、平戸桟橋の連絡船内や国鉄松浦線の車中などで繰り広げられたあの凄まじい行商合戦は、地元平戸の方なら何等説明の余地はない。

このように、オカミが販婦として果たしてきた役割は大きく、第二に記述した漁場開拓も、或いはこの販売力に支えられた結果として生じたものと換言できるのかも知れない。ともかく、以上の要素が主体となり、そして家内制即ち家計を立てんがため、年寄りから子供達に至るまで総包めとなった労働の実態が、発展への道を切り開き、やがて生業としての確立期へと向かわしめたのである。

しかし、次表の通り昭和25年頃には100件にのぼる製造業者がいて、数の上では全盛期をむかえるが、なおその時点では一般漁業との兼業作業の域内を脱することはできなかった。

そして、ようやく専業化の兆しが現われはじめたのは島内の交通事情も整いつつ、平戸が県内有数の歴史的観光地として陽のあたりはじめた昭和30年代末期頃からであろう。ところがこの間、くしくも同業者数は減少の一途をたどり、昭和50年代には、さきの3分の1をかろうじて維持するほどに低落してしまった。

| 時代区分 | 製造業者概教 |

|---|---|

| 明治中期~大正初期 | 10 ~ 20軒 |

| 大正末期 | 30軒 |

| 昭和10年頃 | 50 ~ 60軒 |

| 昭和25~30年 | 100 ~ 110軒 |

| 昭和40年頃 | 70軒 |

| 昭和54年頃 | 36軒 |

これは、機械化など資金上の問題より、むしろその新燃料、石油バーナーから電化蒸器さらには活魚・冷凍魚から冷凍摺身の直送という高能率・高生産量を画策したがため、そこには販路拡張に伴う同域業者間の過密化した販売競争のすえ淘汰されていった製造者が少なからずいたに違いない。

古くから豊かな海産物に恵まれた平戸ではあるが、かつての離島・遠隔地という宿命的な自然環境の中での経済生活は避けられず、従って島内周辺における需要には、おのずと限界があった。

近年、平戸大橋の開通によって陸続きとなった現在、川内浦の製造者数は30軒をわったとか。確かに陸路は便利になったもののなお都会と隔たれた土地柄にはかわりない。

また、冷凍摺身の多量流入によって増々均一化しつつあるその味覚、そして規格化する製品群に、かつての川内名物あるいは平戸特産と銘うたざるを得ないこの現実的矛盾を打開しながら、大型消費地で今後の実績を上げてゆくのは並み大抵のことではないであろう。

出典「川内浦の蒲鉾(川淵 龍)」「平戸城民俗資料館」など